Por: Rev. Pbro. Manning Maxie Suárez +

Docente Universitario

Email: manningsuarez@gmail.com

Orcid: orcid.org/0000-0003-2740-5748

Google Académico: https://scholar.google.es/citations?hl=es&pli=1&user=uDe1ZEsAAAAJ

Introducción

La taxonomía de Bloom es un modelo jerárquico

que clasifica los objetivos de aprendizaje en diferentes niveles de complejidad

cognitiva. Creada originalmente en 1956 por Benjamin Bloom, esta herramienta

ayuda a los educadores a diseñar actividades y evaluaciones que promueven un

aprendizaje más profundo. (Bloom, B. S. (Ed.). (1956).1

La taxonomía se estructura en seis

niveles que van desde habilidades de pensamiento de orden inferior a superior:

1. Conocimiento (recordar hechos),

2. Comprensión (entender la información),

3. Aplicación (usar el conocimiento en

nuevas situaciones),

4. Análisis (desglosar la información

en partes),

5. Síntesis (crear algo nuevo a partir

de diferentes elementos)

6. Evaluación (emitir juicios sobre el

valor de las ideas).

El objetivo de esta Taxonomía es guiar

a los estudiantes para que avancen progresivamente a través de estos niveles,

desarrollando así un pensamiento crítico y habilidades de resolución de

problemas. (Anderson, L.

W., & Krathwohl, D. D. (Eds.). (2001).2

Una comprensión de este concepto lo

podemos visualizar de la siguiente manera:

IMAGEN 1 - Mapa

Conceptual de la Taxonomía de Bloom (Autoría propia).

DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN

DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA.

Aunque la Taxonomía de Bloom es una

herramienta ampliamente utilizada y valiosa para el diseño curricular y la

evaluación, presenta varias desventajas y críticas cuando se aplica en el

contexto de la educación superior universitaria, citaremos algunas de ellas:

1. Algunos críticos argumentan que la

taxonomía se basa en principios conductistas de principios del siglo XX, que

pueden no reflejar completamente la complejidad de los procesos cognitivos

humanos. (Sockett, H.

(1971).3 Se cuestiona su

rigidez y la falta de una base epistemológica sólida que sustente la jerarquía

propuesta. Podemos señalar también que la crítica a la base conductista es

recurrente en artículos que abogan por enfoques más constructivistas o

sociocognitivos del aprendizaje. Parece

ser que la taxonomía tiende a una fragmentación del currículo y no considera la

relación social en la creación de conocimiento. (Marzano, R. J. (2000).4

2. La naturaleza jerárquica de la

taxonomía puede llevar a una fragmentación del currículo, donde los objetivos

de aprendizaje se abordan de manera lineal y aislada. (Bertucio, B. (2017).5 Esto puede dificultar la integración de

conocimientos y habilidades, y no siempre se alinea con la forma en que el

pensamiento y el aprendizaje ocurren en la realidad, donde la cognición y el

afecto son procesos interconectados y no estrictamente jerárquicos. (Brant, J.,

& Chapman, A. (2016).6

Tengamos en cuenta dos aspectos: a.- La Taxonomía de Bloom, con su estructura

jerárquica y la clasificación de objetivos de aprendizaje en niveles discretos,

puede incentivar un enfoque pedagógico que aborda el conocimiento y las

habilidades de manera lineal y aislada. Esto contrasta con las tendencias

actuales en educación que abogan por un aprendizaje integrado e

interdisciplinario.

b.-

Bloom, se enfoca predominantemente en el dominio cognitivo, lo que ha llevado a

la crítica de que ignora o minimiza la importancia del dominio afectivo

(emociones, actitudes, valores, motivación) en el proceso de aprendizaje. Las

teorías educativas modernas, especialmente las de la psicología cognitiva y la

neurociencia educativa, demuestran que la cognición y el afecto no son procesos

separados, sino intrínsecamente interconectados.

3. La taxonomía se centra en el dominio cognitivo, dejando de

lado la dimensión social de la creación de conocimiento y el dominio afectivo

(emociones, actitudes, valores). En la educación superior, donde el desarrollo

integral del estudiante es crucial, esta omisión puede ser una limitación

significativa. Bloom, al centrarse

predominantemente en el dominio cognitivo, presenta limitaciones significativas

en la educación superior al no abordar de manera explícita la dimensión social

de la creación de conocimiento y el dominio afectivo. A continuación, ilustro

esta línea de pensamiento: (Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B.

(1964).7

a.-

La educación superior moderna enfatiza el aprendizaje colaborativo, la

construcción social del conocimiento y el desarrollo de habilidades

interpersonales. Bloom, en su formulación original, no incorpora explícitamente

estos aspectos como el desarrollo de Proyectos de Investigación en Equipo, Los Debates

y Discusiones en Clase y, El Aprendizaje Servicio y Proyectos Comunitarios.

b.-

El desarrollo integral del estudiante en la educación superior va más allá de

la adquisición de conocimientos y habilidades cognitivas; incluye la formación

de actitudes, valores y la gestión emocional como, por ejemplo: El Desarrollo

de la Ética Profesional, La Resiliencia y Manejo de la Frustración en la

Investigación, y la Motivación Intrínseca y Pasión por el Aprendizaje.

En

síntesis, su aplicación exclusiva en la educación superior puede llevar a una

visión incompleta del desarrollo del estudiante, al no considerar adecuadamente

la interconexión entre el aprendizaje, la interacción social y el desarrollo

emocional y valórico. Un enfoque integral en la educación superior requiere

complementar la Taxonomía de Bloom con otros marcos que aborden estas

dimensiones esenciales.

4.

Si bien es útil para objetivos de aprendizaje, algunos expertos señalan que la

Taxonomía de Bloom no es apropiada para formular objetivos de investigación, ya

que estos requieren una aproximación diferente y más compleja que la simple

clasificación de habilidades cognitivas.

La Taxonomía de Bloom, su aplicación directa para formular objetivos de

investigación presenta limitaciones significativas, debido a las diferencias

fundamentales en la naturaleza y el propósito y enfoque Diferentes de ambos

tipos de objetivos como lo son los objetivos de Aprendizaje, y los objetivos de

Investigación.

También

señalar el tema de la Naturaleza del Proceso más estructurado y lineal, donde

los estudiantes progresan a través de niveles de comprensión y habilidad. La

jerarquía de Bloom refleja esta progresión, sugiriendo que se deben dominar

habilidades de orden inferior antes de pasar a las de orden superior.

La

Investigación por su lado es un proceso inherentemente iterativo, dinámico y a

menudo impredecible. Implica la formulación de preguntas, la revisión de

literatura, el diseño metodológico, la recolección y análisis de datos, y la

interpretación de resultados, lo que puede llevar a nuevas preguntas o a la

redefinición del problema inicial.

5.

Con la emergencia de la inteligencia artificial, se plantea la necesidad de

reevaluar la relevancia de la taxonomía. Las habilidades que la IA puede

replicar o incluso superar pueden requerir un enfoque diferente en la enseñanza

y evaluación, lo que podría hacer que algunos niveles de la taxonomía sean

menos críticos o necesiten una reinterpretación.

OTRAS

TAXONOMÍAS EN RESPUESTA A LAS LIMITACIONES DE LA TAXONOMÍA DE BLOOM

Si

bien la Taxonomía de Bloom ha sido un pilar en el diseño educativo durante décadas,

sus limitaciones, especialmente en el contexto de la educación superior y la

investigación, han impulsado el desarrollo de otras taxonomías que buscan

ofrecer marcos más completos y adaptados a las complejidades del aprendizaje

moderno.

Describo

tres de ellas que considero más relevantes, como la Taxonomía de Marzano y

Kendall (A New Taxonomy of Educational Objectives), La Taxonomía de Fink

(Taxonomy of Significant Learning), La Taxonomía SOLO (Structure of

Observed Learning Outcome).

1.

LA TAXONOMÍA DE MARZANO Y KENDALL (A NEW TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES)

Robert

Marzano y John Kendall propusieron en 2007 una nueva taxonomía que busca

superar algunas de las críticas a Bloom, ofreciendo un modelo más dinámico y

basado en la investigación sobre el funcionamiento del cerebro y el

aprendizaje.

Se

estructura en tres sistemas y un dominio:

•

Sistema del Ser (Self-System): Se refiere a las creencias y actitudes

del estudiante sobre el aprendizaje y sobre sí mismo como aprendiz. Incluye la

motivación, la importancia percibida de la tarea y la autoeficacia.

Este

sistema determina si el estudiante se involucrará en la tarea de aprendizaje.

•

Sistema Metacognitivo (Metacognitive System): Implica la conciencia y el

control del propio proceso de pensamiento. Incluye el establecimiento de metas,

la monitorización de la comprensión y la evaluación de la efectividad de las

estrategias de aprendizaje.

Es

crucial para el aprendizaje autorregulado.

•

Sistema Cognitivo (Cognitive System): Similar al dominio cognitivo de

Bloom, pero con una estructura diferente. Se divide en cuatro niveles de

procesamiento mental:

•

Recuperación (Retrieval): Recordar información de la memoria a largo

plazo.

•

Comprensión (Comprehension): Integrar el nuevo conocimiento con el ya

existente.

•

Análisis (Analysis): Razonamiento más profundo, incluyendo la

correspondencia, clasificación, análisis de errores, generalización y

especificación.

•

Utilización del Conocimiento (Knowledge Utilization): Aplicar el

conocimiento en situaciones significativas, como la toma de decisiones, la

resolución de problemas, la investigación y la experimentación.

•

Dominio del Conocimiento (Knowledge Domain): Se refiere a los tipos de

conocimiento que se procesan: información, procedimientos mentales y

procedimientos psicomotores.

Ventajas

sobre Bloom: Marzano y

Kendall abordan la crítica de la separación entre cognición y afecto al incluir

explícitamente el "Sistema del Ser" y el "Sistema

Metacognitivo", reconociendo la importancia de la motivación, las

actitudes y la autorregulación en el aprendizaje.

Su

estructura es menos jerárquica y más interconectada, reflejando mejor la

complejidad del pensamiento humano. (Marzano, R. J., & Kendall, J. S.

(2007).8

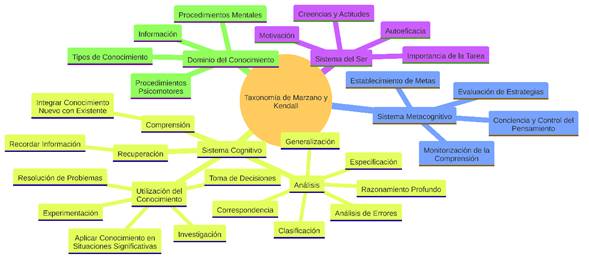

Una comprensión de este concepto lo

podemos visualizar de la siguiente manera:

IMAGEN 2 - Mapa

Conceptual de la Taxonomía de

Marzano y Kendall (Autoría propia).

2.

LA TAXONOMÍA DE FINK (TAXONOMY OF SIGNIFICANT LEARNING)

L.

Dee Fink, en su obra "Creating Significant Learning Experiences"

(2003), propuso una taxonomía que se enfoca en el "aprendizaje

significativo" y en el diseño de experiencias de aprendizaje integrales.

A

diferencia de Bloom, Fink no presenta una jerarquía estricta, sino seis categorías

interconectadas de aprendizaje:

•

Conocimiento Fundamental (Foundational Knowledge): Comprender y recordar información clave

(similar a los niveles inferiores de Bloom).

•

Aplicación (Application): Usar el conocimiento en la práctica,

incluyendo habilidades, pensamiento crítico, pensamiento creativo y gestión de

proyectos.

•

Integración (Integration): Conectar ideas, conceptos y experiencias de

diferentes fuentes y disciplinas.

•

Dimensión Humana (Human Dimension): Aprender sobre uno mismo y sobre los

demás, incluyendo el desarrollo de la inteligencia emocional y social.

•

Cuidado (Caring): Desarrollar nuevos sentimientos, intereses y valores

(similar al dominio afectivo de Bloom, pero más integrado).

•

Aprender a Aprender (Learning How to Learn): Desarrollar la capacidad de

seguir aprendiendo después de que el curso ha terminado, incluyendo la

autorregulación y la metacognición.

Ventajas

sobre Bloom: La taxonomía

de Fink, es particularmente relevante para la educación superior porque

promueve un enfoque holístico del aprendizaje. Integra explícitamente los

dominios afectivo y social ("Dimensión Humana" y

"Cuidado"), y enfatiza la importancia de la metacognición y el

aprendizaje a lo largo de la vida ("Aprender a Aprender").

Su

naturaleza no jerárquica permite un diseño curricular más flexible que fomenta

la interconexión entre diferentes tipos de aprendizaje. (Fink, L. D. (2003).9

Una

comprensión de este concepto lo podemos visualizar de la siguiente manera:

IMAGEN 3 - Mapa

Conceptual de la Taxonomía de

Fink (Taxonomy of Significant Learning) (Autoría propia).

3.

LA TAXONOMÍA SOLO (STRUCTURE OF OBSERVED LEARNING OUTCOME)

Desarrollada

por John Biggs y Kevin Collis en 1982, la taxonomía SOLO se centra en la

calidad y complejidad de los resultados de aprendizaje observables, en lugar de

en los procesos cognitivos internos.

Es

una taxonomía de resultados, no de objetivos. Describe cinco niveles de

comprensión que un estudiante puede demostrar:

•

Pre-estructural (Prestructural): El estudiante no comprende la tarea o

solo usa información irrelevante.

•

Uni-estructural (Unistructural): El estudiante se enfoca en un solo

aspecto relevante de la tarea.

•

Multi-estructural (Multistructural): El estudiante se enfoca en varios

aspectos relevantes de la tarea, pero los trata de forma independiente, sin

conectarlos.

•

Relacional (Relational): El estudiante integra varios aspectos

relevantes de la tarea, mostrando cómo se relacionan entre sí y con el

contexto.

•

Abstracto Extendido (Extended Abstract): El estudiante generaliza los

conceptos aprendidos a nuevas situaciones, haciendo conexiones con ideas más

amplias y abstractas, y formulando nuevas hipótesis o teorías.

Ventajas

sobre Bloom: La taxonomía

SOLO es especialmente útil para la evaluación, ya que proporciona una escala

clara para medir la profundidad de la comprensión de los estudiantes.

Es

menos prescriptiva que Bloom en cuanto a cómo se debe enseñar, y más

descriptiva de lo que realmente se observa en el aprendizaje.

Su

enfoque en la "estructura del resultado de aprendizaje observado" la

hace muy práctica para la retroalimentación y la mejora continua en la educación

superior y la investigación, donde la calidad de los resultados es primordial.

(Biggs, J. B., & Collis, K. F. (1982) 10

Una

comprensión de este concepto lo podemos visualizar de la siguiente manera:

IMAGEN 4 - Mapa

Conceptual de la Taxonomía SOLO (Structure of Observed Learning Outcome) (Autoría

propia).

Estas

taxonomías, entre otras, ofrecen alternativas y complementos a la Taxonomía de

Bloom, abordando sus limitaciones al integrar dimensiones afectivas, sociales y

metacognitivas, y al proporcionar marcos más flexibles y orientados a la

complejidad del aprendizaje en la educación superior y la investigación.

Conclusiones

y Recomendaciones Prácticas sobre el Uso de Taxonomías en la Educación Superior

La

Taxonomía de Bloom es un punto de partida, no un fin: Aunque útil para

objetivos de aprendizaje básicos, su enfoque conductista y jerárquico limita su

capacidad para abordar la complejidad del aprendizaje superior, la interconexión

entre cognición y afecto, y la dimensión social de la creación de conocimiento.

No

es suficiente por sí sola para las necesidades actuales de la educación

universitaria.

2.

El aprendizaje es integral y no lineal: La separación artificial entre lo

cognitivo, afectivo y social que puede derivarse de una aplicación rígida de

Bloom no se alinea con las teorías modernas del aprendizaje.

El

desarrollo integral del estudiante requiere considerar la interacción constante

de estas dimensiones, fomentando habilidades socioemocionales y metacognitivas

junto con las cognitivas.

3.

Los objetivos de

investigación requieren un marco distinto: La Taxonomía de Bloom no es

apropiada para formular objetivos de investigación, ya que estos buscan generar

nuevo conocimiento y son procesos iterativos y complejos, no una simple

progresión de habilidades cognitivas. Se necesitan marcos específicos para

guiar la investigación.

4.

Existen taxonomías

alternativas y complementarias: Taxonomías como las de Marzano y Kendall (que

integra sistemas de ser y metacognitivos), Fink (enfocada en el aprendizaje

significativo y holístico) y SOLO (que evalúa la profundidad de la comprensión

en los resultados observables) ofrecen perspectivas más amplias y adaptadas a

las necesidades de la educación superior, abordando las limitaciones de Bloom.

5.

Se recomienda un

enfoque multitaxonómico y adaptativo: Para una educación superior efectiva, se

aconseja no depender exclusivamente de Bloom. En su lugar, se debe adoptar un

enfoque que combine las fortalezas de diversas taxonomías (Bloom para lo básico,

Marzano/Fink para lo integral, SOLO para la evaluación de resultados complejos)

y que se adapte continuamente a las nuevas realidades, como la inteligencia

artificial, priorizando habilidades humanas como el pensamiento crítico, la

creatividad y la ética.